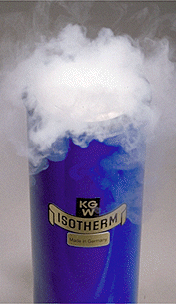

Achten Sie bei Tätigkeiten mit flüssigem Stickstoff (ca. −196 °C) sowie anderen Tieftemperatur-Kühlmitteln immer darauf, dass Sie Kälteschutzhandschuhe und mindestens eine Schutzbrille tragen. Dies gilt insbesondere beim Befüllen von Dewargefäßen aus größeren Vorratsbehältern. Bei organischen Badflüssigkeiten sind diese Handschuhe nicht geeignet, da sie sich voll saugen.

Beachten Sie neben Erfrierungs- und Verbrennungsgefahren auch die erstickende Wirkung von (verflüssigten) Gasen wie Stickstoff sowie Brand- und Explosionsgefahren, Gefahren durch toxische Eigenschaften, das Zufrieren von Leitungen und Einrichtungen oder das Bersten von Apparaturteilen.

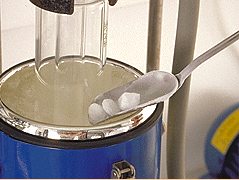

Kältemischungen

Kältemischungen